Le Château de Bachivillers

|

Le domaine, remis en vente après la Première guerre mondiale appartient aujourd’hui à la famille Dornès. |

|

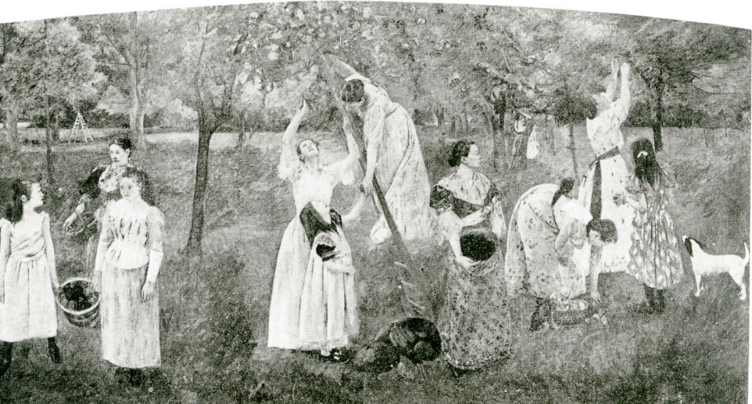

Lors de ce séjour en 1892, elle reçoit une commande inattendue pour le Pavillon de la femme à l’Exposition universelle de Chicago qui doit ouvrir en mars 1893 : un décor mural aux dimensions colossales (plus de 4 mètres de haut sur près de 18 mètres de long) sur le thème de la femme moderne. Ce panneau doit orner l’un des tympans de la cour intérieure du pavillon. Mary Fairchild MacMonnies doit réaliser le pendant sur l’asservissement de la femme primitive. Ce projet est une initiative du couple Potter et Bertha Palmer qui milite pour la propagation de l’art aux Etats-Unis et pour l’émancipation de la femme dans la société avec le soutien de Lousine Havemeyer. |

|

|

Photographies des deux décorations tirées de l’ouvrage M. H Elliot sur l’exposition du Pavillon de la femme, Chicago, 1893 : La Femme primitive et La Femme moderne. |

|

Seul témoin de ce travail intense, la toile Jeunes femmes cueillant des fruits (Pittsburgh, Carnegie Museum of Art), inspirée du panneau central. |

|